开篇警示

合规底线不可破,鉴定分类是关键

化学品物理危险性鉴定与分类,是从源头上管控安全风险、防范隐患、遏制事故的基础性工作。中办国办《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》明确要求:科学准确鉴定评估化学品的物理危险性、毒性,严禁未落实风险防控措施就投入生产!

对于化工、医药、进出口等涉及化学品的企业而言,这项工作不是 “选择题”,而是 “必修课”。今天,众御为大家梳理超全通关指南,从 “是否需要办”“哪些要办”“办了有用”“怎么办理” 四大核心问题,帮企业一次性理清合规路径!

核心疑问:

我企业是否需要办理?

答案很明确:只要涉及化学品生产、进口,就需按规定操作!

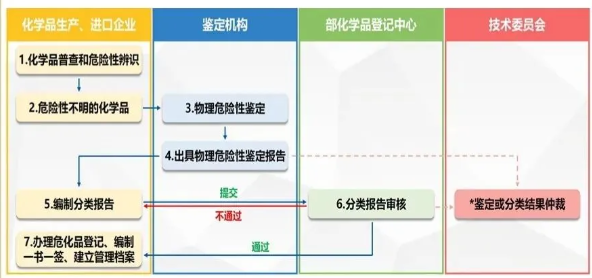

根据《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》(国家安全监管总局令第 60 号,简称 “60 号令”)第八条:化学品生产、进口单位应当对本单位生产或进口的化学品进行普查和物理危险性辨识,符合要求的需向鉴定机构申请鉴定,并通过「危险化学品登记综合服务系统」(https://whpdj.mem.gov.cn/)提交分类报告,获取审核意见。

简单说:生产、进口化学品的企业,无例外需开展自查辨识,符合条件的必须完成鉴定分类流程。

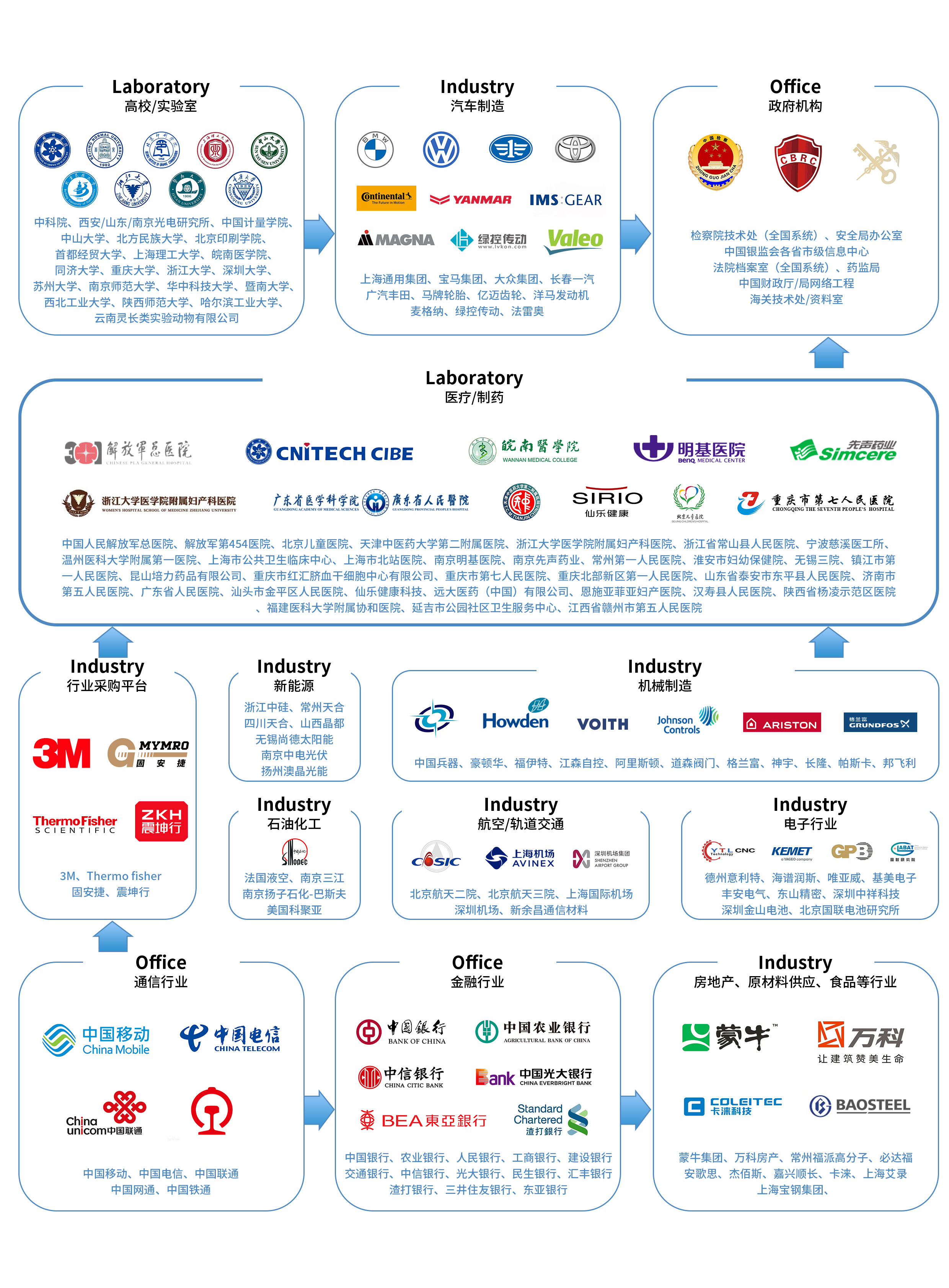

图:企业端登记系统鉴定分类工作台

重点明确:

哪些化学品需要办理?

对照以下 4 类情形,企业可直接自查判定,避免遗漏!

含《目录》组分但整体危险性未确定的混合物

若化学品是混合物(含两种及以上组分),且其中一种及以上组列入《危险化学品目录(2015 版)》,但整体物理危险性未知,需鉴定分类。

✅ 示例:锂电池电解液、油田助剂等含《目录》组分但添加了其他成分的化学品。

未列入《目录》且危险性未确定的化学品

既不在《危险化学品目录(2015 版)》(1~2827 条目)中,也未纳入《免于物理危险性鉴定与分类的化学品目录》(第一批 100 种),且物理危险性未知,需鉴定分类。

科研 / 开发用途,年产量 / 使用量超 1 吨的化学品

以科学研究或产品开发为目的,新研发的化学品若年产量或年使用量超过 1 吨,即使未明确危险性,也需鉴定分类;≤1 吨可免于办理。

已列入《目录》但发现新物理危险性的化学品

虽已在《目录》内,但企业在生产、使用过程中发现其存在新的物理危险性,需补充鉴定分类。

实际价值:

办理鉴定分类的 3 大核心用途

不少企业疑惑:花时间办这个,到底有什么用?这 3 个实际场景直接关系生产合规!

化工建设项目性质确定

经鉴定分类符合《目录》危险化学品确定原则的,需按规定进行危险化学品登记(无需额外安全行政许可);若满足《目录》第 2828 项闪点判定标准且不可豁免,需登记并按地方监管要求确定是否办理安全行政许可。

危险化学品重大危险源辨识

未列入 GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》表 1 的化学品,需通过鉴定分类明确危险性,再依据 GB30000 系列标准确定临界量,精准完成重大危险源辨识。

火灾危险性类别确定

依据 GB 50016《建筑设计防火规范》,化工项目建设需明确原辅料、中间产品、产品的爆炸性、易燃性、自热性、氧化性等特性,鉴定分类结果是确定项目安全条件的关键依据。

实操攻略:

7 步走通完整流程,轻松合规

无需复杂操作,跟着步骤来,高效完成鉴定分类!

普查与辨识

对企业生产 / 进口的化学品(含中间产品)全面普查,开展物理危险性辨识;

筛选判定

对照 60 号令第四条和第二十二条,确定需办理鉴定分类的化学品;

选择鉴定机构

登录登记系统 “化学品鉴定与分类模块”,查询机构信息,结合区域、资质等选择合适机构申请鉴定;

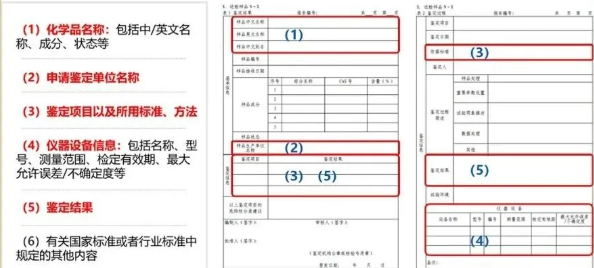

机构检测判定

鉴定机构按国标 / 行标测试,除爆炸物、自反应物质等特殊类别外,20 个工作日内出具鉴定报告;

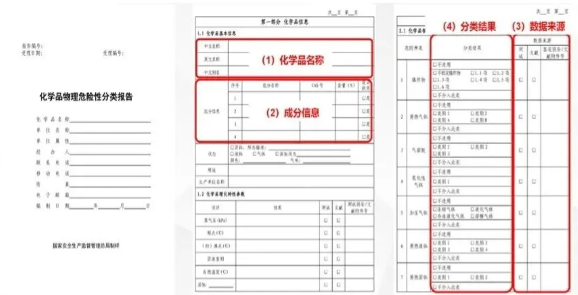

编制分类报告

依据鉴定报告及其他数据,编制物理危险性分类报告并加盖企业公章;

系统提交审核

在登记系统新增化学品信息,上传分类报告,由应急管理部化学品登记中心评估并出具审核意见;

档案建立与后续登记

审核通过后,建立管理档案;确定为危险化学品的,编制安全技术说明书和安全标签,继续办理危险化学品登记。

⚠️ 异议处理:对鉴定结果有异议,可在收到报告 15 个工作日内申请重新鉴定或仲裁;对审核意见有异议,可在 15 个工作日内向技术委员会申请仲裁。

常见问题 Q&A:解决实操痛点

Q

办理过程中遇到问题,该联系谁?

A

• 账号审批:生产 / 进口企业联系省级登记机构;经营 / 使用 / 一般化工 / 医药企业(不涉及进口)联系所在市 / 区县应急管理局危化部门;

• 账号用户名 / 密码遗忘:联系省级登记机构查询;企业关停复产的,联系省级登记机构查询并恢复账号。

Q

试生产阶段,需要办理吗?

A

需要!试生产阶段应尽快完成鉴定分类,避免影响后续危险化学品登记进度。

化学品物理危险性鉴定与分类是企业安全生产的 “第一道防线”,也是合规经营的基本要求。对照指南自查自纠,按流程规范办理,才能从源头规避安全风险、杜绝违规隐患。